文 | 李辉

在汕头,九十年代中期,我终于看到了萧乾的“梦之谷”。

北方已是寒冷冬季,而南国汕头尚是深秋。海风不带多少凉意,我住的汕头迎宾馆,正对着海湾那边的岛屿。远远望去,葱翠山峦间,点缀着一幢幢白色、红色的建筑,当地朋友指着对岸,告诉我,萧乾当年任教过的汕头礐石中学(萧乾写为“角石中学”)便在那片山谷中。

那就是七十年前萧乾的“梦之谷”。

一九二八年冬天,在北京崇实中学念书的萧乾,因为参加左翼社会活动而受到校方打击,并有传言他有可能受到缉捕。一个孤儿,无处栖身,仓促间,他在一位回乡探亲的广东同学的说服下,离开北平,和那位同学一起前往汕头。

在教会学校崇实中学读书的萧乾(后排左一)

1927年1月,北京崇实同学录

萧乾在教会学校崇实中学与同学在一起

晚年的萧乾总是喜欢把自己的一生说成是“未带地图的旅行”,漂泊汕头无疑是他的最初旅行。没有地图,没有设想,更没有目标。

可是,就是在漂泊汕头的短短半年多时间里,萧乾经历了他终身难忘的初恋。美妙的感情,使这位第一次远离故乡的漂泊者在美丽的海岛上得到慰藉。尽管他有难以排遣的孤独、彷徨、忧郁,尽管初恋一开始就蒙上阴影,注定来去匆匆,梦想破灭,但对于他这样一个日后将步入文坛的人来说,漂泊汕头的日日夜夜的确是难得的人生体验。

果然,七年之后,在三十年代中期的上海,受到巴金、靳以的催促,他终于写出了他一生中惟一的长篇小说《梦之谷》。其实,最初动笔写《梦之谷》时,萧乾并没有准备写成一部小说,而只是想用散文的形式,用略带忧伤的笔调来追忆当年的情感之旅。

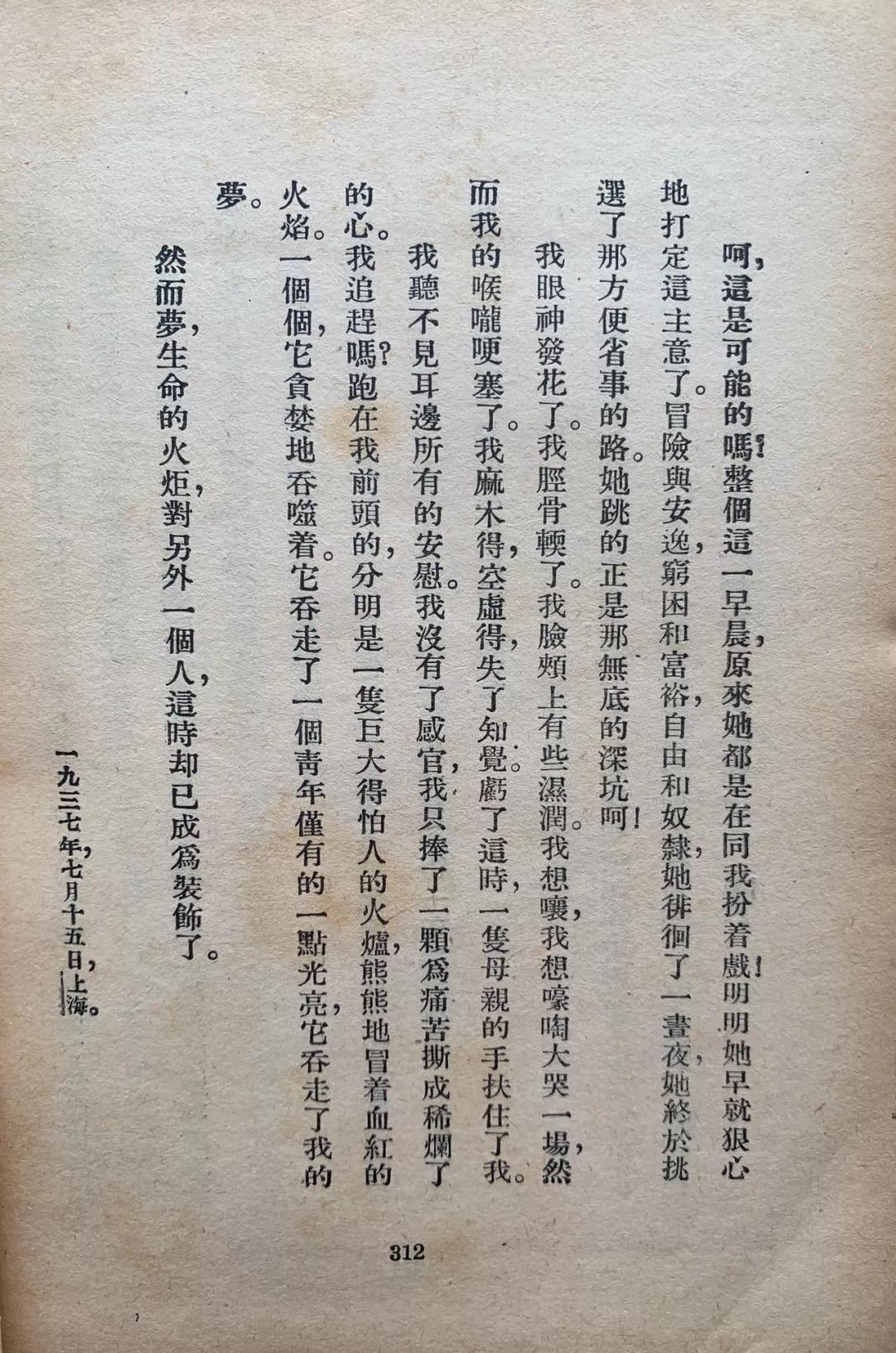

1937年秋天,萧乾完成小说《梦之谷》

谁知在《文丛》上发表时,靳以在目录上注明为“中篇连载”,在文化生活出版社办公地点挂起的刊物宣传旗帜上,还写上了这样的广告词:本刊将连载萧乾的中篇小说《梦之谷》,一个优美而悲哀的爱情故事。

一篇散文最终变为一部长篇小说,这就决定了作品尤为鲜明地具备了自传色彩。在这部自传体作品中,萧乾用散文诗一般的语言和抒情风格,描述了令他难忘的青春体验。雨中芭蕉丛,山顶墓地,海滩礁石,海誓山盟,吹琴唱歌,无法驱散的阴影,残缺的结局……一切都在作品中活跃起来。

这样的作品,很难分清哪些是现实中的故事,哪些是故事中的现实。汕头的漂泊,漂泊中的初恋,对他这样一个一生中生活不断遭遇变故、坎坷的人来说,当然只能算一个插曲。但是,一部《梦之谷》却将它升华为一个美丽的文学创造,从而也使之具有了特殊意味。

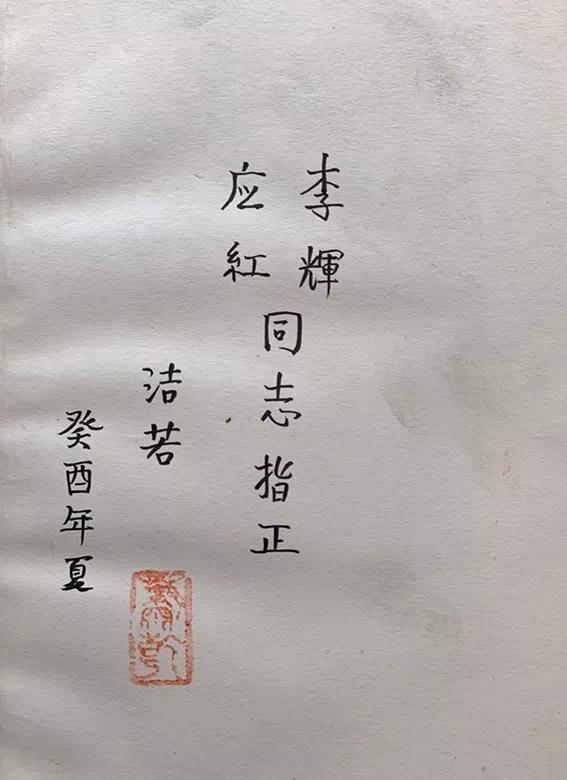

文化生活出版社的萧乾《梦之谷》

萧乾《梦之谷》之“序幕”

萧乾为文化生活出版社的《梦之谷》题签

购买《梦之谷》的读者,在扉页上题写的话

对于萧乾,这无疑是一大幸事。他一生漂泊过多少地方,但惟独汕头之旅让他写出了《梦之谷》,因此,他与汕头便永远有了一种特殊的、洋溢着诗意的联系。这也难怪,后来在八十年代,年近八十高龄的萧乾,依然无比兴奋地和夫人重返汕头,重游角石中学。

一九八七年二月,萧乾与文洁若夫妇终于前往汕头。回京后,文洁若写了《梦之谷奇遇》。出版后,她送给我们夫妇。她在文章中写道:

一九四五年我念高三,第一次读了萧乾的长篇小说《梦之谷》。那时我十八岁,刚好是书中的男女主人公谈恋爱的那个年龄。二十年代末叶在潮州发生的那场恋爱悲剧,曾深深牵动过我的心。八年后,命运使我和萧乾(也就是小说的作者)结缡时,我曾问过他可曾听到过那位“大眼睛的潮州姑娘”的下落,他听了感到茫然,仿佛不想再去回首往事。

八十年代初,由于一次偶然的机缘,他和书中的“岷姑娘”(真名陈树贞,是位已退休的护士)联系上了,知道她母亲(书中的梁太太)几年前已经去世。树贞本人由于遗传的原因,几年前目力就逐渐衰退,终于失明。生活不能自理,三年前回到故乡汕头,住在她童年住过的角石——也就是《梦之谷》故事的背景。

一九八七年二月,我们有机会来到汕头,住进第一招待所八号楼朝南的一个房间。安顿下来后,萧乾就招呼我到阳台上,指着对海一道远山对我说:瞧,那就是蜈蚣岭,我的梦之谷就在半山。”

(《梦之谷奇遇》)

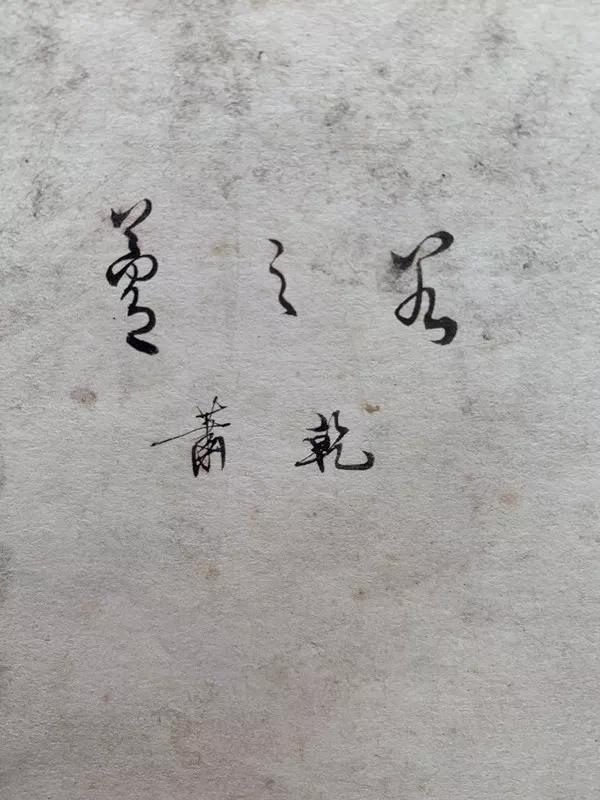

文洁若题赠《梦之谷奇遇》,并盖萧乾印章 (1)

文洁若题赠《梦之谷奇遇》,并盖萧乾印章 (2)

听说萧曙雯还在汕头,文洁若特意前往探望:

去看望女主人时,她病病歪歪地躺在私立进德小学的一间屋子里。五十八年后,她依然住在一家小学里。

院中传来小蔡叽哩咕噜用潮州话介绍情况的声音。照事先商定的,我是作为北京的一个记者来看望她的。

出现在我眼前的是一位形容枯槁的老年妇女,她的腰板还是挺直的,看上去身体硬朗。衣服整洁。但昔日油黑的头发,如今早已花白;秀丽如水的大眼睛,也早已失去了光彩。当然,我们不可能在一位年近八旬的老妪身上找到她少女时的风韵,但摧残她的,难道仅仅是无情的岁月吗?

我和她并肩坐在床沿上。屋里看不见热水瓶或茶壶,她当然也没有张罗泡茶。虽然小蔡已经用潮州话介绍过,我还是用普通话这么开了腔:

“我是北京的一个记者,这次是到汕头来采访春节联欢会的。年轻的时候我就读过《梦之谷》,也和作者萧乾同志认识。多年来,他一直担心那部小说会不会给你带来不幸。”

这话像是勾起了什么痛苦的回忆。她紧锁双眉,定睛望着我,慢条斯理地说:“一九五七年我被错划为右派倒不是因为那本书,而是因为我在大鸣大放时候给校长提过意见。”

虽然带着潮汕口音,她的普通话说得还很不错。照小说所讲,她的父亲是驻扎广州郊外的绿营旗人。

我又问道:“你可知道萧乾也在一九五七年戴过右派帽子吗?”

“怎么不知道!还有人故意把《人民日报》上批判他的文章贴在我门上哩。”

我惊讶地说:“《梦之谷》只是在一九三八年印过一版,正赶上抗战,解放后,直到八十年代才又重排出版。而且那毕竟是小说呀。为什么这么多年后还要把作者和你拉在一起!”

曙雯摇头说,“这里的人可不把它看作是小说。他们把书里所写的都当成是真人真事。文革前,我一直保存着一本《梦之谷》。”

我说:“读过这本书的人,对于书里的男女主人公都只有一腔同情,对您的美丽影子,尤其留有印象。恨的只是那有钱有势的校董和那时的社会。我听小蔡说,您受了不少苦,想不到身体还这么硬朗。”

“我每天早晨都去中山公园,锻炼一下身体。”

听得出这是位意志倔强的女性。我对她肃然起敬。萧乾曾告诉我,他最后是在中山公园和曙雯分手的。

我说:“昨天晚上我曾到中山公园去看花灯。今天本来有广东潮剧院一团演出的潮州戏《八宝与狄青》,为了来拜访您,我放弃了。”

她听了却无限遗憾地说:“哎呀,多可惜呀!听说很不容易弄到票哩。连我们校长都没弄到。”

真高兴她对生活还表现得这么热切。

(《梦之谷奇遇》)

为萧乾写传已有十多年,可是到汕头我还是初次。写传时,我未能前来汕头,而只是根据他的回忆,参照《梦之谷》的情节,来描述他的最初漂泊。这样做,不免显得单薄,此后,我一直为之感到遗憾,也一直希望能有机会前往汕头,漫步他的梦之谷。

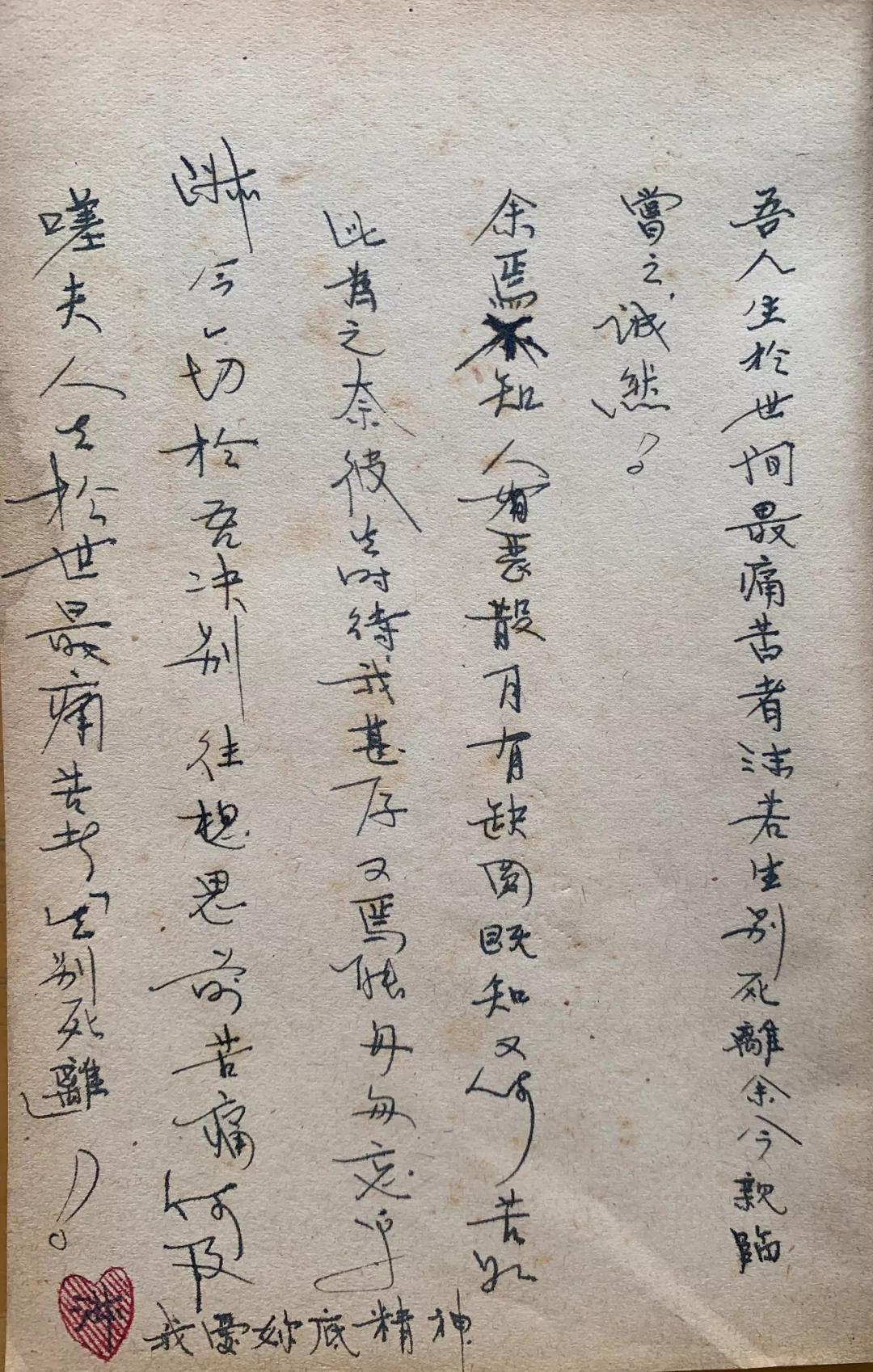

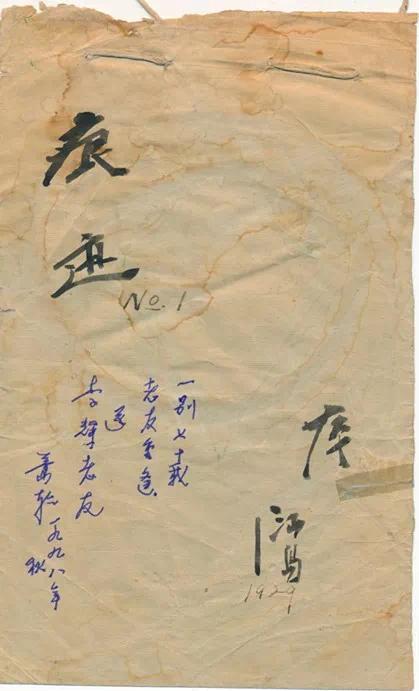

不久前,我整理资料时意外发现,当年萧乾提供给我的一本他漂泊汕头时所写的题为《痕迹》的笔记,居然还在我这里。我喜出望外,前往医院探望萧乾时带给了他。一九二八年的这本《痕迹》,到一九九八年整整七十年。

重赌旧物,一本薄薄笔记,带给老人多少记忆,多少温馨。他为我还保留着这本笔记而高兴,当即题词,把它作为最好的礼物送给我留作纪念。“一别七十载,老友重逢。送李辉老友,萧乾,一九九八年秋。”我注意到,提笔书写时,年已八九即将欢度九十大寿的老人,显得那样兴奋。

萧乾乾先生八十九岁那天,我去探望。萧乾题赠汕头的《痕迹》送我

我能理解他的兴奋与快乐。来去匆匆的半年漂泊,对于他却是一段丰富的人生体验。情感与心灵的长度,其实不能用时间来丈量。

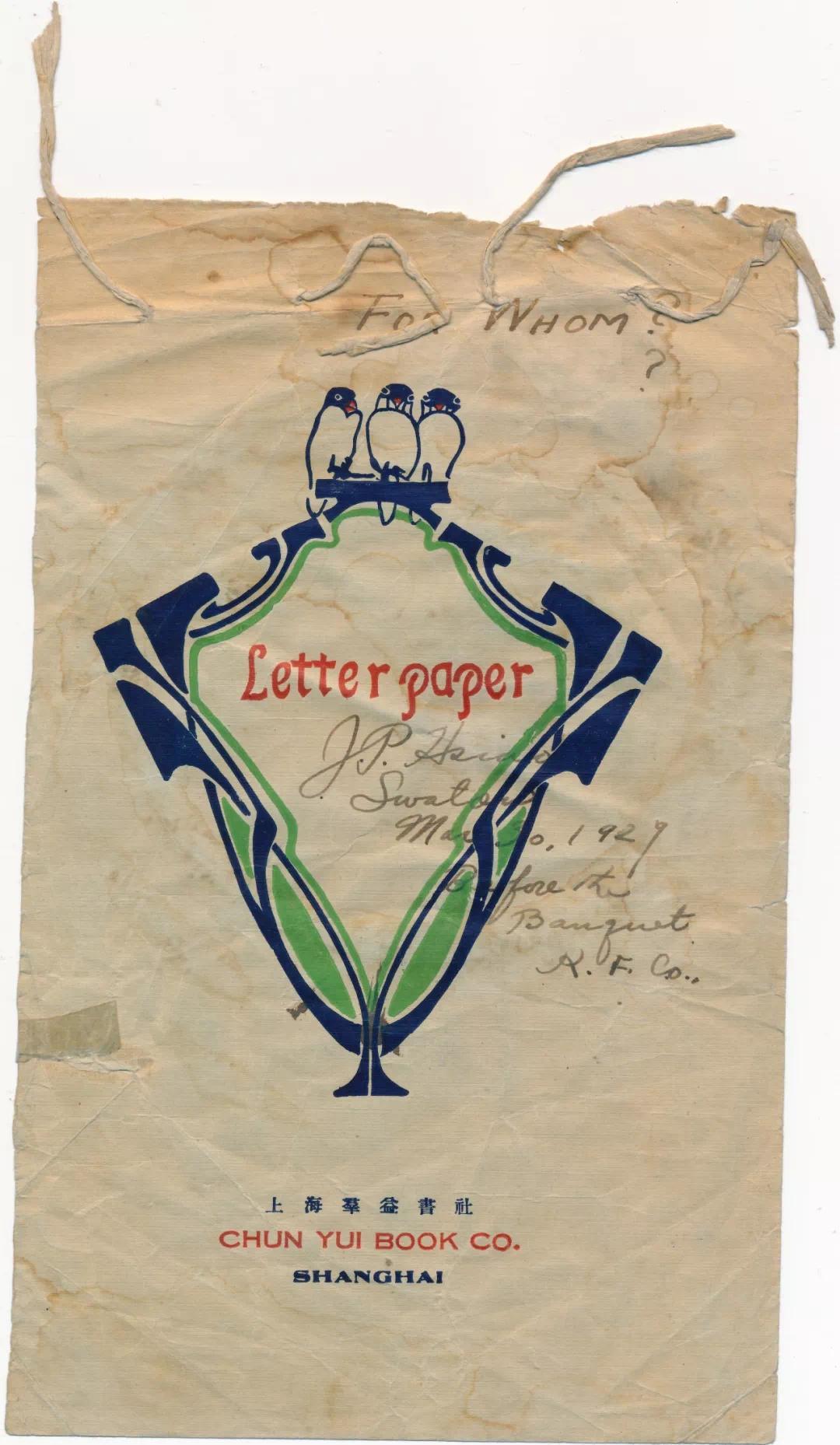

《痕迹》严格地说不是一个笔记本,它是萧乾用当时上海群益书社印制的信笺装订而成的。信笺为毛边纸,长方形,共三十页。封面左上方,用毛笔写着两个大字:痕迹。右下角写着:萍,汕岛。萧乾漂泊到汕头后用的名字是萧若萍,显然是以无根的浮萍来比喻自己当下的境况。

在封内,他用钢笔写着一句英语:For Whom??两个粗大的问号分上下两行叠起来书写。下方用英文写着他的名字和日期,日期为一九二九年五月三十日。另有一句英文写着:Before Banquet (赴宴前)。

萧乾在上海群益书社笔记本上写下自己在汕头的“痕迹”记录

也不能说它是笔记,而是他随时写下的诗句、随感。

漂泊的日子长长短短,漂泊者的心绪也变化万千。到汕头时,除了在北京崇实中学的校刊上发表过一篇散文外,他还没到走上文坛的时候,更不可能意识到自己一生将与笔同行。但是,他本能地感受着文字的诱惑,在最初漂泊的日子里,他显然找到了最好的倾诉内心的方式。

于是,在倘佯梦之谷的日子里,他用记录随感的方式开始最初的文学尝试,留下了堪称宝贵的漂泊痕迹。不仅仅限于初恋的感受,重要的是,他在这些笔记中所涉及到的不少主题,如贫富悬殊、思乡、母爱、社会讽刺等等,在他后来的小说、散文中都重新得到表现。他后来文字风格中的俏皮、幽默,句式的跳跃和富有变化,也在此初露端倪。

过去,一般把他在《大公报•文艺》副刊上发表的第一个短篇小说《蚕》,作为他的文学生涯的开始。现在来看,这本漂泊笔记,其实完全可以视为他最早的文学创作。奇怪,我当时写传时,为什么会忽略它的这一意义呢?为什么居然久久不将它整理出来发表呢?那时萧乾身体远比现在要健康,文思也正是敏捷之时,重睹旧物,想必一定会诱发他写出新的感想来。

现在,这一切因他的去世而成为永远的遗憾。

萧乾当年写漂泊笔记时,还只有十八九岁,青春的诸般感受在这里留下深深的印记。

漂泊青年自然对漂泊有他自己的偏爱。“近代中国青年,一种很好的现象,就是以漂泊为快乐。把一向’父母在不远游,游必有方’的观念,已经扫除。在作品里,常见到什么’流浪’呵,’漂泊记’呵,这是可乐观的现象,惟愿有正大的趋势!”写下这些话的人,当然没有把漂泊视为危途。

如他所说,五四以来的中国,青年的漂泊蔚然成风。像他这种孤儿姑且不论,许多有着美满家庭、优裕生活条件的青年,也无不把离开家庭、流浪他乡视为走向独立、追求新知的最佳道路。因追求更大自由和独立而漂泊,因对外面的世界充满好奇和向往而漂泊。

漂泊带来社会的活力,带来个人体现生命价值的机遇,在这样的称得上是风尚的背景下,漂泊中所具有的孤独、痛苦,也往往被忽略不计,甚至被青春的热情涂抹上浪漫浓彩。

让人奇怪,年轻的萧乾,为何对死亡有那么浓厚的兴趣?这大概与初谙人事的青年,总是喜欢以浪漫的心情去想象死亡有关。不知愁滋味,却乐于强说愁,是自古以来青年人的通病。不过,对萧乾来说,在薄薄一本漂泊笔记中多次写到死亡,毕竟有他的特别之处。

他所在的角石中学附近,便有星星点点的坟茔与海湾相对。他和恋人(《痕迹》中所注“W”)在山谷流连,时常来到墓地。美丽景色与死者魂灵相伴随,强烈冲击着漂泊者的心。“呵,梦里尽是坟下人。”这样的断想自然而然流出笔端。另一首《回去吧》,则明确标明是写于“看坟茔”之后。

也许是个巧合,“文革”中曾经自杀过的萧乾,早在《痕迹》中一再写到他对死亡的选择,甚至还特地写到了自杀。譬如那首《醉》。他一方面似乎不时感到死亡的诱惑,一方面却又分明感到对死亡的畏惧。他显然在为产生一种他这个年纪的人不该拥有的念头而心绪不宁。

萧乾在北京

几年后,一九三二年,他还写过另外一句话:“害他最厉害的莫过于性格带来的伤感和多疑,为了这个,他时常推测自己的结局:不是自尽就是疯癫。”

熟悉萧乾的朋友知道,他天性懦弱胆小,乐观的背后,常常隐含着忧郁。他很少慷慨激昂金戈铁马,但在绝大多数时候,他又绝非左右逢源,丧失原则。在生活的磨炼中,他知道如何迈出步子,如何发出自己的声音。自我保护意识,从他少年时期可能就已根深蒂固。

我觉得,这与他自幼失去父母寄人篱下有关。没有家庭的温暖与保护,没有母爱的支撑,使得他很小就不得不独自面对人世的庞杂与险恶。一个孤儿,他的生存信念与能力,当然远远超出一般人。

另外,很早就失去母爱的他,也就可能比其他人更渴望女性的温存,而女性的温存与浪漫,一直是他生活的诗意。难以想象,在他一生的每一次漂泊,无论汕头,抑或后来二战时英国七年,如果没有女性的支撑,他会怎样度过?

正是这样的萧乾,才尤为珍惜自己的生命,珍惜现实带给他的每一次或长或短的异性交往。在随感中写死亡,写自杀,不过是年轻漂泊者一盏孤灯下的心灵游戏。正如他带点调侃味道地说到“我底生之路走得正有趣”。用“有趣”的、类似于旁观者的目光打量生活,也正是萧乾性格的另一面。

萧乾与文洁若重返东直门附近的西羊管胡同

但是,“文革”中萧乾毕竟最终选择过自杀。因此在写传时我读到《痕迹》中给虚拟中的警察的那封信,真是感到一种心灵的震撼。可以看得出来,写这封信时,萧乾完全用一种浪漫情绪来设想自己的死。在不同的生命消失方式中,他甚至想到了自杀。即便“人工”去死,他说他也愿意有一个极为浪漫的环境。

在青年时做过这样一个设想的人,绝对没有料到居然有一天还真的不得不做出了“人工”去死的选择。这当然不是先见之明。恰恰相反,我把冥冥之中的巧合,看成一个人命运的不可知性。早年留下的文字,不过更加增添了悲剧的分量。

我当时在传里写了这样一段话:“几十年后的萧乾,没有疯癫,但却选择了他所预测的结局,从他对死的方法的选择上,多少可以看出,青年萧乾的个性气质多么深地留在步入老年的萧乾身上。那笔记,不过是他随意记下的闲情逸致,好比他在海滨顺手扔出的一块石子。然而,此刻,当老年萧乾写好又一次遗嘱时,它简直可看成一场可悲的讽刺剧。在这讽刺之中,包含着多么残酷、痛苦的人生内容!”

几十年后汕头漂泊与“文革”中的萧乾的直接联系,恰恰是这本《痕迹》。

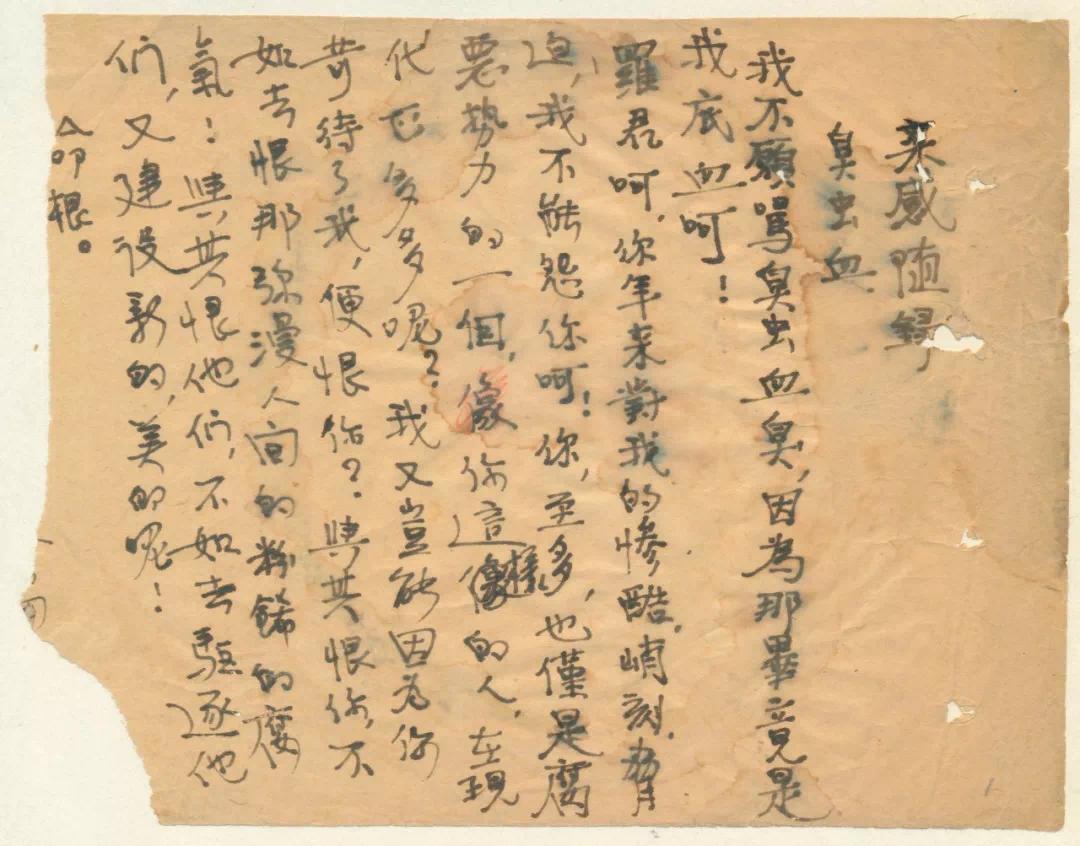

萧乾《痕迹》“杂感随录”之《臭虫血》

《痕迹》能够保留下来实在是个奇迹。七十年间,走过多少地方他自己也说不清楚。更何况战火、流亡、磨难,在很长时间里一直跟随在他身旁。可是,《痕迹》居然历尽漂泊安然无恙,的确令人惊奇。岁月留在《痕迹》上的惟一时代印记,要算最后几页中央火舌舔过的小洞。

萧乾记得,在一九六六年“文革”风暴突起时,家人曾烧掉不少书信、照片、绘画、书籍。其中有一些刚刚烧到,火就被扑灭了,因而侥幸地留下一些旧物。《痕迹》即是其中之一。

我来汕头的目的之一就是寻访萧乾的梦之谷。

其实,还未过海到角石中学——如今叫金山中学,我就已经开始寻访了。

角石中学后来改为“金山中学”

刚刚抵达汕头的那个晚上,接待我的汕头朋友得知我对萧乾的漂泊汕头很有兴趣,便告诉我一个消息:《梦之谷》中的女主人公的原型还健在,就住在市区。我感到意外的惊喜,当即决定去拜访。这样,第二天上午,在漫步角石之前,我在汕头朋友们的陪同下先去看望《痕迹》中所写到的“W”、《梦之谷》中雯的原型。

生活中的W名字就叫曙雯。当我初见到她时,她便指着挂在墙上的一幅画上的署名对我说:我一直用这个名字,没有改过!

说这句话时,她声音高亢,透出刚强与果断。她已八十八岁,但身体健康,精瘦小个,尤显得有精气神,看上去比实际年龄要年轻许多。她告诉我们,每天早上她要到公园里去打两套太极拳。每天还坚持画画。当她拿笔为我写地址时,手一点儿不发抖,字写得工工整整。特别让人感慨的是不仅她的记忆清晰,而且思路还非常敏捷。

1996年左右前往汕头,终于见到“梦之谷”的女主人萧曙雯

她不回避谈及萧乾。她甚至说,萧乾胆子小,似有不满之意。这印证了萧乾在回忆录所说,他当时害怕恶势力对他们的爱情的干涉,因为有一位有钱有势的校董也看中了她,可能会对他有所威胁。

无奈中,他匆匆离去,回到北京。他们曾相约等萧乾大学毕业后,一起到南洋去。然而,她很快也被迫离开了角石中学,不能实现他们的梦想。从此,她与萧乾失去联系,各自天涯茫茫。一段值得留恋的时光,便永远消逝了。

我对她说,正在整理萧乾的这本漂泊笔记,她感到好奇。不过,七十年前的往事,早已是过眼烟云,她并不表现出特别的关注。

我问及八十年代萧乾、文洁若夫妇对汕头的访问。她说她当时就听说萧乾来过。那一次汕头之行返京后,萧乾曾对我说过,他在汕头有人告诉说她还活着,但生活处境很艰难。他没有去看她,说是要留下一个早年的美好印象。

倒是文洁若以一个记者的身份在别人陪同下去看望过她,亲眼看到多年担任小学教师的她,当时还住在与脏臭厕所一墙之隔的阴暗小屋里。因为她在一九五七年也被打成了右派(这要算后来的日子里她与萧乾惟一能够相连的共同遭际),“文革”后虽然被平反,但生活条件却没有改善。

萧乾与文洁若

文洁若来访时,她并不知道面前这位所谓来自北京的记者,其实就是萧乾现在的夫人。回到北京后,文洁若写了文章在报纸上发表,为她的处境而呼吁。

她现在住的这套一室一厅的简陋楼房,正是当年经过萧乾、文洁若的呼吁,在汕头市政府关怀下分配给她的。如今,和她住在一起的是六十几岁的儿子。他是一名家庭医生,这样,家里的墙壁上,与她的水墨画相映的便是几幅人体穴位示意图。

我没有过多地问她和萧乾当年在角石中学的往事。没有必要。一部《梦之谷》所有的浪漫与诗意,足以描述七十年前两个年轻男女之间哀伤的爱情。我只是问她什么时候读到《梦之谷》的。她说,早在三十年代,《文丛》上发表萧乾这篇作品时,她就知道了。有要好的朋友从上海来,带给她这本杂志,对她说:这是写你们的。

她的一生过得很艰难,但终于挺过来了。

当年,七十四岁的弟弟送给姐姐萧曙雯一幅字,醒目地挂在墙上。这是录自《圣经》马太福音中的一句话:“惟有忍耐到底的必然得救。”

上一篇:月经周期可以重塑你的大脑

下一篇:你真的能摆脱你的前任吗?